通常の爆発を超えるエネルギーを生み出す現象の謎に迫る

~デトネーションの現象解明と応用研究~

Frontiers of SU Research

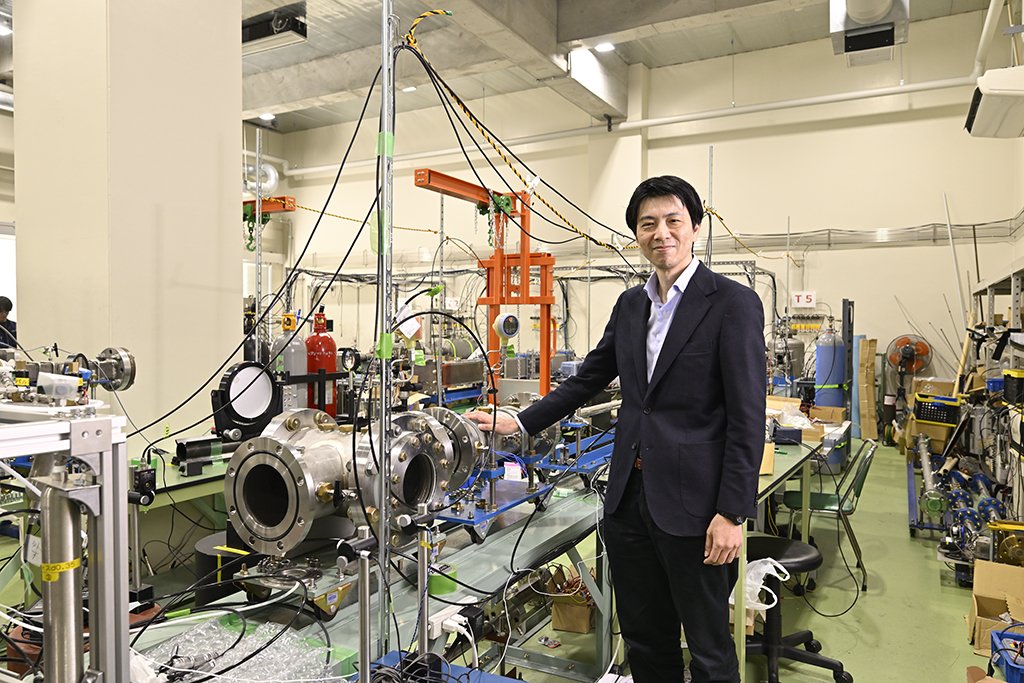

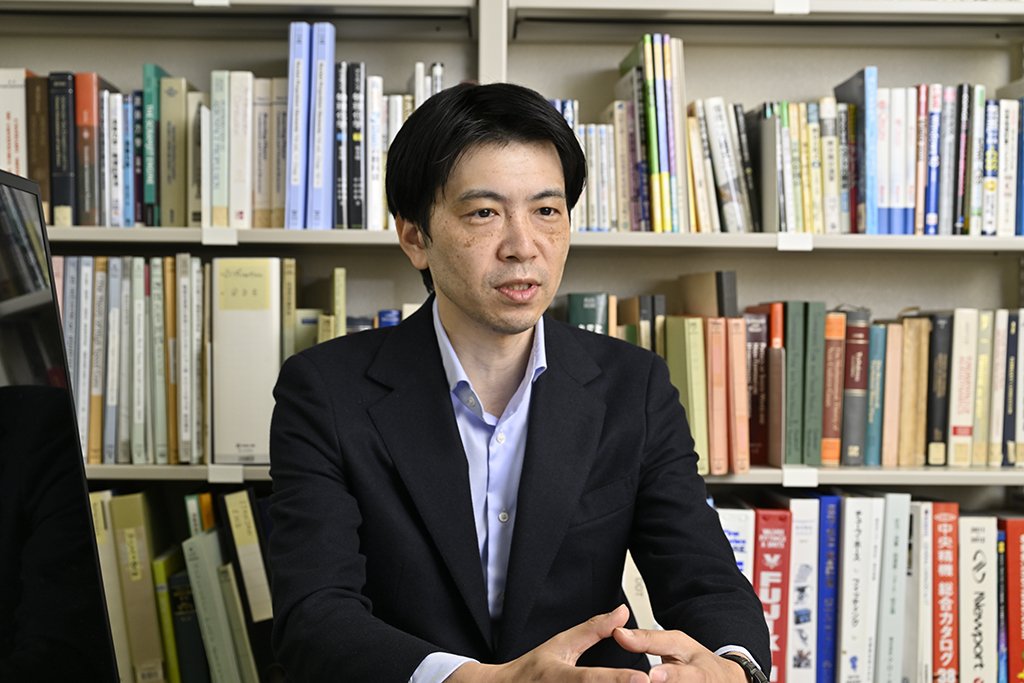

理工学研究科 前田 慎市

通常の爆発を超えるエネルギーを生じさせるデトネーションという現象。本学 理工学研究科の前田慎市准教授は、いまだ謎が多いこの現象の解明に取り組む研究者の1人。2023年からは、JAXAと共同で、この現象を活用したロケットエンジンの開発などにも取り組み始めているという。

時代はデトネーションのエネルギーを活用するステージへ

デトネーション(爆轟)は、特定の状況下で発生する、超音速で伝播する衝撃波と燃焼波を伴う現象である。簡単にいえば、通常よりも非常に激しいガス爆発のこと。通常の爆発では、燃焼波が伝わる速度はおよそ毎秒1~10m程度だが、デトネーションでは毎秒2,000~3,000mに達し、圧力も10~20倍に上昇することがある。

通常の環境では発生しにくいが、これまで炭鉱の坑道や工場内などでは、デトネーションを伴う爆発事故が度々起こってきた。ひとたびデトネーションが起これば甚大な被害を生じさせるため、かつてのデトネーションに関する研究は、いかにこの現象を発生させないかという安全工学的なものが中心だった。

これまでの研究の積み重ねにより、ある程度デトネーションをコントロールできるようになった現在、活発になってきたのが、強烈な爆発のエネルギーをうまく活用しようという取り組みである。その1つが、ロケットや人工衛星向けのデトネーションエンジンの開発だ。

2023年から新方式エンジンの開発に向けたJAXAとの共同研究がスタート

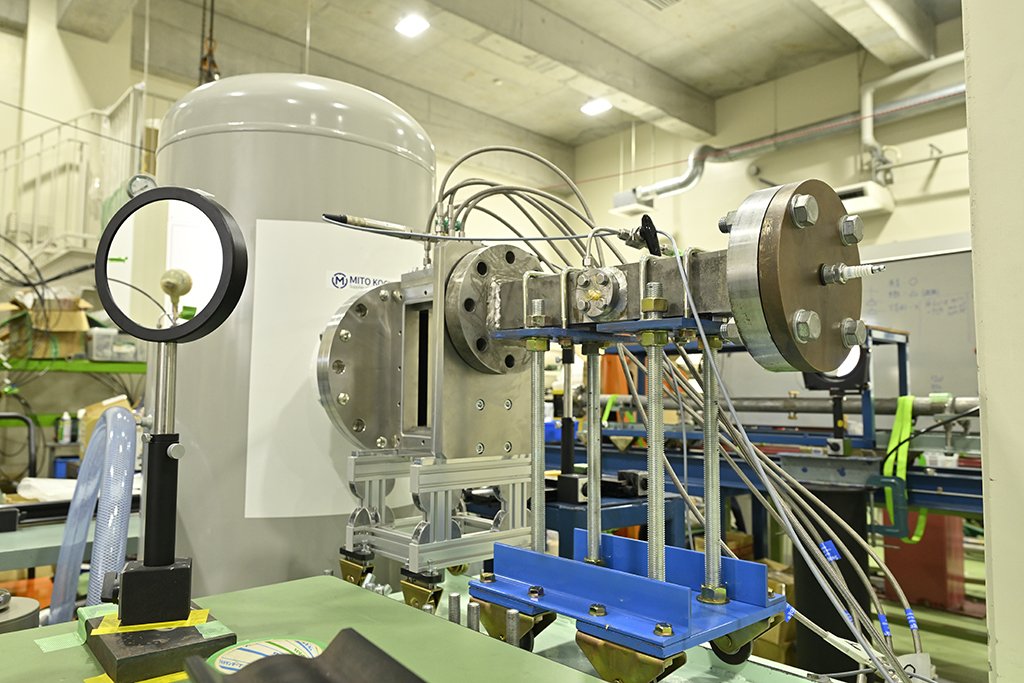

現在、私たちの研究室が、JAXA(宇宙航空研究開発機構)と共同で進めているのが、ロケットや人工衛星に搭載するデトネーションエンジンの開発である。

デトネーションの発生の際には、急激な圧力や温度の上昇を伴うが、これはそれだけ大きなエネルギーが発生するということ。つまり、エンジン内の燃焼がデトネーションのモードになれば、同じ燃料の量で強い推進力が得られる。さらに燃料を一瞬で燃焼させられるため、エンジンの小型化にも寄与する可能性も考えられる。

しかし、ある程度デトネーションをコントロールできるようになったとはいえ、現象そのもののメカニズムについては、まだまだ未知の部分が多い。

デトネーションロケットの開発における大きな課題が、エンジンを安定的に稼働させることだが、そのためにはエンジン内でデトネーションが起こるメカニズムを解明することが求められるのはいうまでもない。

しかし、原理的には可燃性のガスの中でしか発生しないデトネーションが、液体燃料を噴射して燃焼させるエンジン内でなぜ起こるのかははっきり分かっていないのだ。

噴射し霧状になった液体燃料の1つひとつの液滴は直径が数10μmになるが、ガスの分子に比べればまだまだ巨大である。そのような状態ではデトネーションは発生しにくい。それでもデトネーションは起こる。なぜなのか?

現在、有力視されている仮説では、衝撃波により液滴がさらに微粒化され、ガス化したところで、デトネーションが発生すると考えられているが、その様子はいまだ観察されていない。そこで、私たちの研究室では、ハイスピードカメラや液滴の大きさを計測する装置を使って、その様子を捉える取り組みを進めている。

デトネーションが多様な産業でのイノベーションを切りひらく?

圧力や熱を効率よく発生させるデトネーションを活用できるシーンは、航空宇宙用エンジンに限らないと考えられる。

実際に金属やセラミックなどの溶射装置などに利用されているが、その他の用途もあるだろう。一瞬で燃焼させられるため、用途によっては、燃焼に伴う温室効果ガスの発生を抑制する効果や燃費向上による化石燃料の消費削減なども期待できる。

デトネーションは、現在活用される燃焼技術を大幅に進化させる可能性を秘めている。これまでも研究の成果が世の中で幅広く利用されることを願ってきたが、実現には熱や圧力、衝撃波を活用する産業との連携が必要不可欠である。この技術に興味をもつ企業や団体の担当者からの連絡をお待ちしたい。

本研究との産学官連携にご関心のある方は、こちらのフォームへお問合せください。

前田慎市(マエダシンイチ)研究者総覧

研究室ホームページ

reseachmap(外部のサイトへ移ります)