埼玉大学×埼玉医科大学 共同研究成果発表会を開催しました

2025/4/3

埼玉大学と埼玉医科大学は、3月22日(土)に「共同研究成果発表会」を埼玉大学総合研究棟シアター教室にて開催しました(オンライン併催)。本発表会は、2021年3月に両大学が締結した包括連携協定のもと、3年間に渡って実施されてきた共同研究の成果を共有することを目的としたものです。

成果発表会は、坂井学長による「埼玉大学-埼玉医科大学との包括連携協定にかかる取組について」と題した講演から始まりました。坂井学長は、まず両大学の学生や教職員が分野横断的に参加できる課外学習プログラムの展開、シンポジウムの共催、教育-研究拠点や研究-産学連携拠点形成事業申請における連携を紹介しつつ、協力包括連携協定締結後の両大学による多面的な協働の歩みを振り返りました。続いて坂井学長は、成果発表会の中心となる共同研究支援プログラムについて、これまでに延べ51件の研究課題が採択され、若手を含む多様な分野の研究者による臨床?基礎?社会科学を横断した研究が着実に成果を挙げていることを報告しました。そして、医理工?人文社会の融合による新たな知の創出が、地域課題の解決や次世代人材の育成にも貢献するものであると述べ、今後も大学間連携を深化させ、持続可能な地域社会の構築に寄与していく決意を示しました。

特別講演では、埼玉医科大学病院 整形外科 宮島剛教授より「健康寿命は努力すれば伸ばせる~臨床研究から得られた成果~」と題してお話しいただきました。健康寿命の意義や加齢に伴う身体機能の変化を踏まえ、生活習慣や栄養、ビタミンDや性ホルモンの重要性について臨床研究の成果に基づいた解説がありました。また、有限要素解析を用いた骨強度の評価など、医療と工学の融合による研究の可能性にも言及し、埼玉大学との共同研究により、より先進的で実用的な臨床研究が展開できることへの期待を語りました。

休憩を挟んで行われた共同研究成果発表セッションでは、以下6つの共同研究チームから、研究成果や進捗の発表が行われました。各チームから報告された医療現場と基礎研究の融合が生み出す新たな知見や技術に対して、多くの参加者が関心を寄せ、熱心な質疑応答がなされたのが印象的でした。

- 川村隆三(埼玉大学)?川崎朋範(埼玉医科大学)チーム

「運動界面に基づく新規がん細胞分類法の確立に向けた基盤構築」と題し、がん細胞の運動特性に着目し、細胞が「揺らぎ」にどう反応するかを指標とした新たな分類法の開発について報告 - 川村隆三(埼玉大学)?中村彰宏(埼玉医科大学)チーム

「細菌とがん細胞の関係解明に向けた物理化学的不均一共培養系」と題し、がん細胞と嫌気性細菌の関係解明に向けた物理化学的培養系の構築と細胞の浸潤挙動やタンパク質発現の変化を捉える新たな評価手法の開発、および腸内環境を模した微小環境下での解析への展開について報告 - 島村徹也(埼玉大学)?二藤隆春(前?埼玉医科大学)、大林茂(埼玉医科大学)チーム

「構音障害者のための構音評価システムの開発」と題し、構音障害者の発話訓練継続へのモチベーション向上をめざした発話の明瞭性や自然性を定量評価できる自動評価システムの開発ついて報告 - 大津唯(埼玉大学)?千本松孝明(埼玉医科大学)チーム

「高齢者外出の仕組み:モチベーション向上による新しいリハビリテーションにより高齢者外出を導出する」と題し、高齢者の外出を促す新しいリハビリの仕組みとして、ゲームやナッジ理論を活用したモチベーション喚起の実証研究と、特に高齢男性の行動変容を促す手法として、今後の大規模調査とAI技術の活用について報告 - 鈴木美穂(埼玉大学)?佐藤大樹(前?埼玉医科大学)?武裕士郎(埼玉医科大学)チーム

「脳動脈瘤破裂抑制薬剤のデリバリー及び効果可視化システムの開発」と題し、脳動脈瘤の破裂リスク軽減を目指し、ドラッグデリバリーシステム技術を用いてマクロファージを標的とした薬剤の送達?効果可視化システムの構築について報告 - 綿貫啓一(埼玉大学)?森茂久(埼玉医科大学)チーム

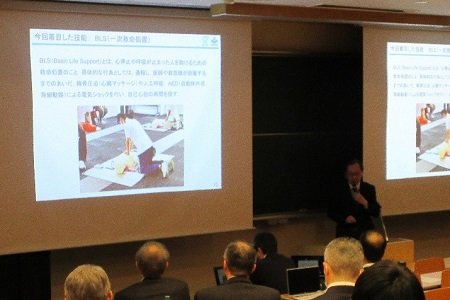

「AI/IoT/VR/HMI 技術を活用した医学教育バーチャル実習の開発」と題し、AI?IoT?VR?HMI技術を活用し、医学教育における「一時救命処置」を対象としたバーチャル実習と実技評価システムを開発し、動作?音声データ解析に基づいた客観的かつ定量的な技能評価を可能とした医学教育の高度化について報告

共同研究成果発表セッション 発表の様子

共同研究成果発表セッション ディスカッションの様子

最後に、埼玉医科大学の片桐岳信副学長より閉会挨拶として本成果発表会を総括いただきました。片桐副学長は、すべての人が「明日も頑張ろう」と思えるような研究が、目指すべきゴールの一つであると提起しました。また共同研究の価値を料理にたとえ、両大学の異なる材料(分野)を活かし合うことで、感動を生む一皿ができると表現し、その中で、同じ埼玉という地を地盤とする共通性や包括連携協定に象徴される信頼関係が「水」や「スパイス」として料理の完成度を高める重要な役割を果たしていると語りました。そして今後も世界に伝わる成果が生まれることを期待していると述べ、閉会の挨拶を締めくくりました。

本成果報告会を開催することで、基礎から応用、そして社会実装に近づく研究まで、多彩な共同研究成果が共有されました。いずれも、単なる技術や知見の組み合わせでは無く、両大学の知見が交わることで生まれた新たな発想が共同研究に発展したものです。これは理想的な共同研究の形を実践しており、共同研究支援プログラムの意義を再認識することができました。そして、大学の社会的使命としての地域?社会貢献の可能性を改めて実感することができました。今後も両大学による連携の広がりと深化を促進?加速させる仕組みとしての共同研究支援プログラムの推進に注力して参ります。