第1回SAITAMAスタートアップ?エコシステムシンポジウム 「大学発スタートアップは地域をどう変えるか」を開催しました

2025/3/14

3月3日(月)、CORSOホール(浦和)において、第1回SAITAMAスタートアップ?エコシステムシンポジウム 「大学発スタートアップは地域をどう変えるか」を本学主催で開催しました。官公庁、産業界、大学関係者などの123名が参加し、埼玉地域でのスタートアップ創出や地域スタートアップ?エコシステム構築に対する関心の高さを感じる盛大な催しとなりました。

本シンポジウムは、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)スタートアップ?エコシステム共創プログラム地域プラットフォーム共創支援により実施するもので、本学と本学が参画している大学発スタートアップ創出拠点IJIE(Inland Japan Innovation Ecosystem)との共催、および埼玉県、さいたま市、株式会社埼玉りそな銀行の後援により開催しました。

冒頭での坂井学長による主催者挨拶のあと、文部科学省科学技術?学術政策局産業連携?地域振興課産業連携室の大榊室長補佐および国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)スタートアップ?技術移転推進部スタートアップ第2グループの金山調査役より、来賓挨拶をいただきました。

大榊室長補佐 来賓挨拶

技術移転推進部スタートアップ第2グループ

金山調査役 来賓挨拶

つづいて、スタートアップ創出に向けた取組紹介として、信州大学学術研究?産学官連携推進機構の角田特任教授からIJIEの取組について、本学大学院理工学研究科兼スタートアップ支援部門の部門長である松岡教授から本学の取組について、さらに埼玉県産業労働部産業支援課の神野課長より埼玉県の取組についてそれぞれ紹介されました。

角田特任教授 IJIEの取組紹介

松岡教授 本学の取組紹介

神野課長 埼玉県の取組紹介

農林水産研究センターセンター長

宮内氏 基調講演

基調講演は『地域に産業が生まれ、育つためのエコシステムをつくる』と題し、株式会社リバネス地域開発事業部副部長/農林水産研究センターセンター長の宮内氏に、地域発スタートアップ事例の紹介を含め講演いただきました。参加者からの質問もあり、地域の発展とスタートアップの関係について理解が深まりました。

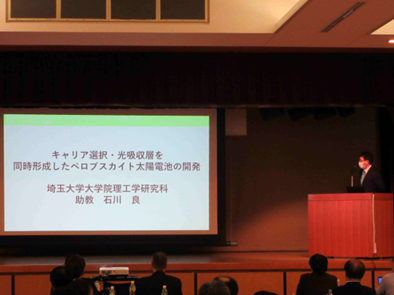

本シンポジウムでは、埼玉地域のアカデミアにおけるスタートアップ創出の可能性や将来性を発信すべく、本学の教員5名と埼玉医科大学の教員1名、さらに本学の大学院生2名により、スタートアップシーズを紹介するピッチを実施し、多くの参加者の関心を集めました。

本間俊司 教授

間邊哲也 助教

石川 良 助教

岡崎貫治 氏

蔭山健介 教授

塩田達俊 准教授

泉田欣彦 教授

田原大輔 氏

パネルディスカッションでは「大学発スタートアップは地域をどう変えるか」を主題に、本学の松岡教授をモデレーターとして、蔭山教授(大学院理工学研究科)、宮内氏(株式会社リバネス地域開発事業部 副部長)、渋澤氏(株式会社埼玉りそな銀行法人部ビジネスプラザさいたま 所長)、大澤氏(株式会社信州TLO 代表取締役社長)、那須氏(株式会社産業経済新聞社さいたま総局長)、菅沼氏(株式会社ウェブリク 代表)の6名のパネリストにより議論しました。

本学の石井理事(研究?産学官連携担当)?副学長による閉会挨拶にて、シンポジウムは盛会のうちに終了しました。

「大学発スタートアップは地域をどう変えるか」

閉会挨拶

今回は、参加者間のネットワーク形成も目的の一つとし、シンポジウムに引き続き、情報交換会を開催しました。情報交換会にも80名近い参加者があり、SAITAMAスタートアップ?エコシステムの構築に向けたきっかけを作ることができました。

シンポジウムおよび情報交換会を通し、地域スタートアップ?エコシステム構築に向け熱い期待を感じました。研究機構オープンイノベーションセンタースタートアップ支援部門は、大学発スタートアップによる地域社会の発展に向け、今後も地域の多様なステークホルダーとともに活動を続けて参ります。